末日旅行三天

一.

1948年6月11日。东京三鹰。

谁也没想到此时太宰治的生命真的已经进入了倒计时。对于将满39岁的他来说,生命就像一颗随时要爆掉的定时炸弹,他那不安分的手动不动就按下引爆按钮,此前这样的倒计时发生过多次,但每次滴答声停止,都是让世人虚惊一场。他连自杀这种事都搞不定。据自杀问题研究专家说,自杀确实不是件容易搞定的事。

此前太宰治的四次自杀(造成影响登了报的),留给他自己的,是脖子上的一道难以消退的红印,衰弱的身体以及神经。最严重的恶果是其中21岁的那次自杀让与他一起“殉情”的19岁银座咖啡馆女招待田部阿滋弥命丧黄泉。

6月11日这天没有具体的史料记载。能够确定的是,此时的太宰治仍在喝酒,也仍在写作。刚刚完成不久的《人间失格》第二手记正在《展望》杂志连载,正在创作中的《Goodbye》同时在《朝日新闻》连载。《太宰治全集》从四月开始由八云书店分卷推出。自从去年《斜阳》发表和出版以来,早已奠定日本一线作家的太宰治更成为了被文艺青年追捧的人气明星,按三岛由纪夫的回忆中说,青年们简直为太宰儿发狂。这让三岛很是不爽。

除此之外,都是坏消息。

从年初开始,他的肺结核开始恶化,时不时会咯血,双颊越来越凹陷。

收到了比预想的多得多的课税通知,原本就入不敷出的他经济状况几近崩溃。

一反常态(拼命制造愉快气氛与令读者可心的服务)发表《如是我闻》,得罪众多文坛大佬。一周前刚刚口述完成《如是我闻》的第四章,记录者是新潮社编辑野平建一,他也是《斜阳》的责编。

这还不包括有可能最令人烦心的家务事。去年,太宰治的两个女儿相继出生,一个是与夫人生石原美知子生的三女津岛里子,一个是与情人太田静子(《斜阳》的原型)生的太田治子。次男正树天生身体和智力发育不全。太宰曾透露过想抱着正树跳玉川上水。

为了不想写作被干扰,太宰治从去年开始就在离家约一公里的三鹰站旁边租了一间工作室,工作室密不告人(包括家人,除了若松屋老板),在这里他创作了《维庸之妻》等。工作室的主人是一位早出晚归的银行女白领,太宰治租下的时间段是每天上午九点到下午三点,三点后,太宰治结束工作回家,但这一公里的回家之路,他经常要“走”好久,“回家的路上经常会被关东煮小摊等吸引,到家时已是深夜。”有时(越来越多的时候),干脆就睡到了朋友家,或者情人山崎富荣的租处。

也有说法是,这时陪伴在太宰治身边的山崎富荣越来越把太宰治视为“我的”,不许别人见,包括约稿的报社编辑。

我想,1948年6月11日这天下午三点,太宰治离开工作室,溜达到三鹰站往南不远桥旁的若松鳗鱼屋,他会在这里喝啤酒,和年轻的老板聊天,这位老板也是太宰治的通讯员,太宰治经常把找他的朋友约到这里,若太宰治不在,年轻的老板会骑脚踏车去叫他。一年前,太田静子怀着太宰治的孩子来三鹰,就是先在这里与太宰治碰头,多年后静子回忆:“到达三鹰的时候应该已经四点左右了吧。鳗鱼屋那边没有看到他。那位年轻的老板心里明白似的点点头,骑脚踏车去帮我把他给叫来了。他看起来很累的样子,甚至有点面黄肌瘦。他穿著serge上衣和灰色长裤,拖著木屐。我们喝了一瓶啤酒后离开鳗鱼屋……”这是他们最后一次会面。

1948年6月11号这天,他们的女儿太田治子已经半岁多了。太宰治只见过静子给他寄的女儿照片。太宰治的朋友,《斜阳》的出版编辑野原一夫曾经提议让太宰去见治子,抱一抱她,太宰说,富荣说她带着青酸呢(即氰酸钾,安眠药制剂,当时药店可以买到),一旦做了奇怪的事情,立刻就喝。野原从大学时代起就是太宰治的崇拜者,后来毕生研究太宰治。

离鳗鱼屋不远,有一家叫“SUMIRE(堇)”的小料理屋。这里也是太宰治经常去的地方。不过,去的最多的是一家叫“千草”的小店,太宰治还曾在小店二层写作,山崎富荣就在“千草”对面隔了一条街租了一间六叠大的房间。

去年太宰治带太田静子从鳗鱼屋出来就去“千草”与一帮朋友喝酒,席间太宰治说山崎富荣家里有瓶威士忌不错,山崎富荣麻利儿就取了过来。据说山崎富荣给人的印象就是慌慌张张有点没头没脑,太宰治给她起了个外号“小飒”。小飒高度近视,但因为太宰治不喜欢戴眼镜的女性,所以和太宰在一起总是把眼镜收起来,搞得她总爱跌跤。

当然,山崎富荣给人印象最深的是,她经常当众说“要是能陪太宰一起死就好了”。

从6月8日开始,太宰治就没回过家,除了12号去大宫找古田晁,其他朋友以及出版社编辑也没人见过他。这并不常见。这些天除了写作、喝酒以及山崎富荣的陪伴,都发生了什么呢?

2018年5月22日。早晨5点。东京。

10分钟前我就醒了,上了趟卫生间,忽然发现这不是在北京的家里而是在东京三鹰市的酒店里,原本就睡眠不佳的我心想八成睡不着了。

昨晚到的东京。这次来日本,是为了拍一部叫《三味线——寻找太宰治》的纪录片。可以说,太宰治是我最熟悉的一位作家了,古今中外。

这也是我第一次来日本,日本应该也是我最喜爱的一个国家,或多或少是因为太宰治吧,应该叫“爱乌及屋”。据说乌鸦是日本的国鸟,被视为神的使者,人死之时有乌鸦徘徊是吉祥的象征。这与中国正相反。

这个片子,我除了寻访太宰治当年的足迹,还有一个任务,就是自杀。不止一个朋友跟我说,你那么喜欢太宰治,他一生无数次自杀,你却一次也没有。来日本前,在北京的生活也确实出现了不少问题,工作上,经济上,频亮红灯。

楼下三鹰的街头静悄悄的。太阳还没升起来。如今三鹰市是东京的一个卫星城,多数人白天在东京上班,晚上回来住,上面提到的太宰治工作室的女房东算是这方面的先驱了。与北京的卫星城(天通苑、燕郊)不同的是,这里没有高层建筑,从我住的酒店四层的窗口望出去,是大片条分缕析干净整洁的街区,以二层小楼为主。

酒店房间里有我昨晚在楼下FamilyMart买的啤酒和清酒。日本啤酒超级好喝,可惜对于我虚弱的胃来说,没有常温的是个问题。昨晚在超市我从冰柜里抽出一听麒麟用我生硬的英语跟那位印度裔店员说“有没有常温的?”,我用了“warm, usual temperature,not cold”等等,印度哥们终于明白了,跑到贮藏间一通翻箱倒柜,半天出来对我耸耸肩。我只得买了一堆凉啤酒和两小瓶常温清酒。此刻啤酒已经常温了,我又去卫生间水池用热水泡了一会儿。我点了根烟,打开一听麒麟喝了起来。我住的是酒店的吸烟层。当年太宰治早起经常开一瓶麒麟喝喝。

71年前太宰治与太田静子最后的会面,头晚在“千草”喝完后,又转场到“SUMIRE”,喝大后,太宰治与山崎富荣等分手,带着太田静子和野原在画家樱井滨江的画室过了一夜。在酒局上,太宰治对野原耳语“今晚你不要离开我”。第二天起来,下雨了,太宰治冒雨出去买了几瓶啤酒,回来一直喝到傍晚,边喝边给太田静子画了张像,太宰治喜欢在酒后写写画画,都是一气呵成,他年轻时的理想是当画家。

三鹰的太阳升起来了。东京的空气是透明的,太阳一出来,所有建筑、树木的黑色的影子都清晰地印在地上。楼下有送孩子的校车了。又过了不久,有西服革履三五成群的上班族了。

这一天阳光明媚,上午去了“太宰治文学沙龙”,当年的伊势元酒店,太宰治曾在这里住过。下午太累回来睡了会儿。傍晚去了禅林寺太宰治墓地。在墓地我献祭了一小瓶清酒,点燃了一根烟,念了一段《斜阳》。这之间我一直在喝酒。

太宰治死后第二年,他的弟子田中英光就在这墓前大量饮酒后割腕自尽,追随老师而去。

我没自杀,连念头也没有。我们离开墓地时天已经黑了,墓地早就关了,我们被锁在了卷帘门内,同行的翻译吓坏了,我却很心安。翻译透过对讲器叽哩哇啦一番,卷帘门开了。

二.

1948年6月12日。东京三鹰。

这一天太宰治下午一个人去大宫找筑摩书房的古田晁。古田是太宰治又一位崇拜者,几年前古田给太宰出了一本选集《千代女》。这书是古田背着社里偷偷出的,据说因为喜欢太宰其人,书稿他看都没看。《千代女》由太宰的好友阿部合成担任装帧。古田支付给阿部50元,是行价的两倍。太宰和阿部喝酒把钱花了,又托阿部夫人写信给古田,希望再付一次装帧费,古田读了信,二话没说又给了夫人50元,两人又把钱喝掉了。古田对太宰一直超乎寻常地关心。不久前,为了太宰的健康问题古田拜访了太宰的恩师井伏鳟二,二人合计让太宰去富士山的“天下茶屋”修养一年,不写作,远离文坛。每月三次,古田从信州背物资给养给太宰治送去,6月12日这天,古田恰好为此去了信州,结果这一天太宰治没见到古田,只见到了古田的朋友小野泽。后来小野泽对野原描述了当时的场景。

“古田先生,在吗?”

“他去了信州。明天可能也回不来。”

太宰露出了沮丧的脸色,垂着头伫立良久……

“《Goodbye》怎么也写不出来啊。烦恼了。”说完转身走了。

如果那天古田在呢?

从三鹰到大宫约20公里,几天没见人的太宰治一个人拖着病体跑这么远到底想说些什么呢?而且没有山崎富荣的陪伴。若是来寻求安慰,太宰治可以找与他关系更近的野原或住在三鹰的龟井胜一郎,或关系同样亲近并深受太宰治敬重的丰岛与志雄。据说古田只对山崎富荣透露了富士山修养计划,或许太宰治听到了这个消息特意背着山崎富荣来阻止古田,这让他想起了早年被井伏鳟二强行送进戒毒医院的痛苦经历?若是这样,他就没想死,至少没想明天就死。

太宰治短短的一生,“自杀”几乎是口头禅,只有1939到1945这七年算是消停,多数人把原因归于他稳定的婚姻(1939与中学老师石原美知子结婚),但我认为战争的影响更大。据自杀研究统计资料显示,战争期间自杀率会大幅下降,二战时英国下降15%,德国下降30%,日本的没找到。据说显示了这样一种心理力量:“人们忘掉自己的困境,在齐心协力保护国家中找到了一个新的目标。”

太宰治写到他从广播里听到太平洋战争爆发的那天早上,他看到三鹰站前广场一辆正在等客的旧式马车——“我想坐着这辆马车到银座八丁逛逛。穿上带有我的家纹鹤丸的和服,套上仙台平袴和白足袜,坐这辆马车去银座八丁。啊,近来我每天都带着新郎的感觉活着。”很多人把这段话视为太宰治为军国主义唱赞歌的例证,我觉得,一是体现了太宰治虚无(我更愿意称为“自由主义”)的政治立场,但更多是表达了他这样的一种真实心情:不怕事大,天下大乱才好呢。

战后太宰治为自己的辩解是,类似上面的言论,是知道日本必败日本已经疯了不可救药才“故意那么写”。这样的辩解会让多数人感到苍白无力并嗤之以鼻,我觉得这是不能理解太宰治独特(或病态)的心理——自己的小疯狂被大疯狂淹没之后的某种心安,哪怕大疯狂多么邪恶。

1945年战争结束,太宰治平静的生活也结束了。他在战争时期的写作文风也为之一变,他最好的作品开始涌现。他的喝酒又开始失控。他与女人的关系也愈发无所顾忌。“自杀”重新成为他的口头禅。喝大后与朋友唱的最多的是重复一句话:“断头台,断头台,咻噜咻噜咻,断头台。”看太宰治的小说以及别人的回忆文章,他难得有一天不念叨“自杀”,朋友们或多或少把这当成笑话。太宰治的好友林富子,也是作家兼画家,喜欢算命,去年(1947)春天给太宰治看相,预言太宰治六月必死,不死的话把自己人头交出来。太宰治便屡屡在酒局上提这个预言,并说,6月是我讨厌的月份,又潮湿又阴郁,这确是我最想死的月份,但我若没死呢,我也不要你的人头了,就收你来当丫鬟吧。1947年6月过去了,预言没有灵验。6月底,《斜阳》创作完成。一年过去,又到了6月,这次没人预言。

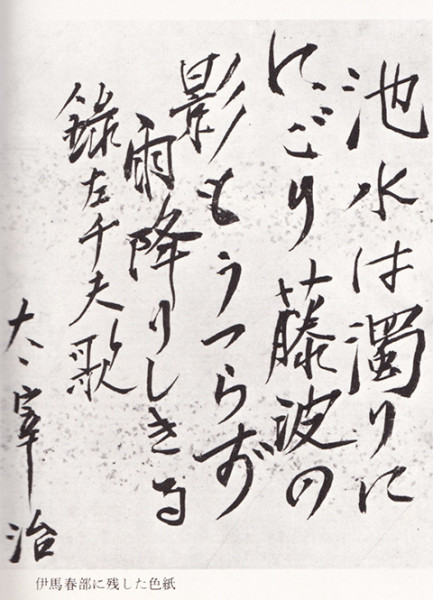

6月是东京的梅雨季。12号这天下雨了。而且雨越下越大。我想很可能就是在这一天,太宰治写下了像是谶语的一幅手迹:池水浑浑浊浊,连紫藤花的倒影也看不见了,雨一直在下……

2018年5月23日。

从三鹰坐一站电车到吉祥寺,出站步行20分钟就是井之头公园。当年太宰治经常在这里散步。

昭和18年(1943)春天,太宰治把他的弟子堤重久介绍给离婚后一直单身的太田静子,希望两人交往下去,那是位“容貌端正得吓人的美男子”,但静子没感觉。4月末一个春寒料峭的日子,静子和太宰在井之头公园散步,她感谢了太宰治牵线搭桥的好意,然后说“但我喜欢的是您”,太宰停下脚步,转身面对静子,停了片刻说:“嗯,那太好了。啊,真是太好了。”

今天的井之头公园,笼罩在蒙蒙细雨中。刚才在街上的便利店,我又买了些啤酒和清酒。日本的听装啤酒,除了常规500ml、330ml,还有200ml、100ml,最后一种攥手里没人知道是什么;清酒不仅有各种容量的包装,还有带吸管的纸盒软包,花里胡哨,猛一看以为喝果汁呢。日本人做事就是周到,包括为酒鬼着想。

说到“周到”,想起这两天坐电车总能碰到残疾人,主要是瘸子,拄拐的、不拄拐的,坐轮椅的,我还纳闷不是说日本人国民素质(包括身体素质)高吗,更别说战争结束已经70多年了,哪来这么多残障人士?细想明白了,在日本,残疾人要拥有跟正常人同样的生活,而且看来他们做到了。

细雨中的井之头公园里人不多,有带孩子的家庭主妇。有一位边走边大喊大叫的中年男子,我起先以为是神经病,翻译说是受压迫的公司职员以这种方式发泄怨气,说在日本公园里并不少见。当这位被压迫者即将与我擦身而过时,我掏出《斜阳》大声朗诵起来,男子立马收了声,轻手轻脚从我身边绕了过去。其实我更该念太宰治的《东京八景》,副标题是——献给天下受苦受难的人们。

我们在湖边坐下来。没有蚊子。但乌鸦很多,而且很大,飞得很低,据说在这儿吃零食很容易受到攻击。我捏着一包清酒慢慢吸吮。这是我头回这么喝酒。这么喝有一个问题,它丧失了对瓶吹或碰杯的那份洒脱和豪迈,喝了半天总有一种怅然若失之感。毕竟喝酒不仅仅只求一晕,形式、仪轨同样重要。太宰治战争期间写过篇“戒酒”的文章,主要意思是配给制供酒让喝酒之人变得猥琐下贱,他打算戒了。当然他就那么一说。

太宰治在吃上不太讲究,但在喝和穿上自有一套,不见得多好,但讲究搭配,绝不随意。比如穿,他有时会特意选择破旧的衣服。他还认为真正的文学家不应该拥有幸福美满的家庭。

70年前他去找古田未遇,还见到了古田的侄女节子小姐,据她回忆,当时太宰的衣服和自杀时的衣着相同。

三.

1948年6月13日。

雨一直在下。玉川上水真的变浑浊了。

这一天他还在继续写或在修改《Goodbye》。这个标题是引用他的老师井伏鳟二的话“只有再见才是人生”,和死亡没有关系。小说内容滑稽幽默,有点像通俗电视剧或者干脆就是日本动漫脚本,太宰治自己说,这是“我在完成毕生的工作《人间失格》后,缷去重荷,处于轻松心态下的第一作。”还不到39岁的他,创作上还在进行各种尝试。

《Goodbye》计划在《朝日新闻》连载80回,现在,他完成了第13回。结尾写到一个叫田岛的混混想和一个姑娘分手,但怕那姑娘凶悍的哥哥教训自己,正苦思良策如何应对。总之毫无绝笔的迹象。

山崎富荣大概是真想死,至少是随时随地想随太宰治而去。这个比太宰治小10岁的号称是日本第一家美容院老板的女儿,有着良好的教养,自从去年喜欢上有夫之妇的太宰治后,跟太宰年轻时爱上艺伎后一样不得不与家族断绝关系,一年来,她在美容院的积蓄(有人算大约合现在的50万人民币,当时堪称巨款)全都花在了太宰身上,包括给太田静子母女的生活费。她在日记里大概写了:看着存款数字渐渐消耗殆尽,反而有了一种不可思议的平静。

据野原一夫的回忆,1947年某日,野原单独拜访山崎富荣,希望她多加关照太宰治的身体,言谈间山崎富荣低着头说:“我有个很要好的朋友,最近我拜托他,希望能把我的骨头和先生埋在一起,即使只有一片也好,他答应我,一定会照办。”野原突然觉得富荣很可怜,为她那甚至充满血腥味的专一感到可怜。

13日这天傍晚,有人看到太宰治和山崎富荣在一家豪华餐馆吃饭,不管二人是不是有意为之,总之这是他们最后的晚餐。至于什么餐馆,则语焉不详。是山崎富荣喜欢的中华料理吗?炸鲤鱼、鱼翅汤,啤酒……还是太宰治偏爱的西餐?牛排、奶酪、面包、威士忌……

之后,他们回到山崎富荣在千草旁边的住处,又喝到大约11点多,在这里,太宰治和山崎富荣分别留下了遗书,太宰治还留下了给孩子的玩具、给朋友的礼物以及《Goodbye》第13回校订稿。然后二人冒雨出门奔玉川上水而去,平常不及半人深的玉川上水,连续降雨早就没人了……

一周后的6月19日,二人的尸体被打捞了上来,两个人腰间用红布带系在一起,彼此的双手从腋下穿过去抱住对方肩膀。据说山崎富荣呛了不少水,表情有痛苦状,太宰治面色平静,据推测是他喝了更多的酒,并吞了氰酸钾,入水前已处于假死状态。

6月19日也是太宰治生日,后来这一天为了纪念他就叫“樱桃忌”。《樱桃》是太宰治死前不久发表的一篇小说。

2018年5月24日

早起看微信,单位让我今天下午务必去接受领导训话。我说我病了。感觉北京离我越来越远了,很好。

雨后的三鹰这一天阳光明媚。下午去了叫“Phosphorescence”的太宰治主题咖啡屋兼书店,老板娘叫驮场美雪,她和丈夫都是太宰治书迷。太宰治有篇小说叫《Phosphorescence》,驮场美雪说这是她最喜爱的太宰治小说。phosphorescence本意是磷光,小说里指无处埋葬的尸体发出的phosphorescence。太宰治在小说里以它来命名一种世间没有的用来招魂的花。

关于太宰治与山崎富荣在豪华餐馆最后的晚餐,我就是听美雪说的,她特别关照我,这是太宰治死后诸多流言蜚语之一,只是某人那么一说,真实情况不得而知。

我跟美雪聊了两个多小时,她和我都是1966年生人,按属相是“午马”,她告诉我太宰治曾跟一个记者说他这辈子跟“午马”最有缘,我问她为什么,她说她也不知道为什么,当时太宰治没说。感觉美雪生活很阳光,不抽烟不喝酒,不知她怎么会喜欢《Phosphorescence》并以此来命名自己的咖啡馆。但据说《Phosphorescence》确是篇迷幻味道十足的小说,尤其用日文读来。

离开Phosphorescence,坐几站公交,来到三鹰站前的玉川上水。此时的玉川上水就是条小溪,最深恐怕也就没腰吧。我们沿着玉川上水岸边的“风之散步道”走了很远,但奇怪的是没有找到旅行图上标记的太宰治和山崎富荣的入水处“鹿石”,那是一块从太宰治老家青森县移过来的石头。于是我们坐在夕阳下的玉川上水岸边喝酒,我念了几段《斜阳》,也不知算不算纪念。当年在三鹰,太宰治管静子要她的日记,说一定要为没落贵族写一篇伟大的小说,静子顿时脑子里一片空白,她感到太宰治并不爱她。但就在那天晚上,二人酒后在玉川上水,太宰用和服包着她,激烈地接了吻。我们在水边坐到天黑,对着摄像机我絮絮叨叨回顾了太宰治的一生,还有太田静子,还有山崎富荣……

当你盯着一个人看久了,你会不认识他/她,我对太宰治经常就处在这样的状态中。尤其是,我们不可能拥有关于一个人的全息资料,比如太宰治的遗书,是写在废报纸上的九段话,依照遗属的意愿,只公布了2、3、6、9,另外那5段,我既有好奇心,又不想知道。就这样吧,一切到此为止。

真实的太宰治谁也不知道,除了天,我希望如此。

回到三鹰站前霓虹闪烁熙熙攘攘的人流里,我喝得有点多,忽然感到在这个充满灵异的国度里,此刻会不会有一种力量让我彻底离开此间进入另一个空间呢?在那个灵异空间里,我会遇到太宰治吗?这个念头肯定又让我更凶猛地喝了起来,直至断片。

==========================================================================

微信公众账号:“寻找旅行家”,每天为你精选一篇有见地的独家专栏文章,欢迎关注,互动有奖^_^